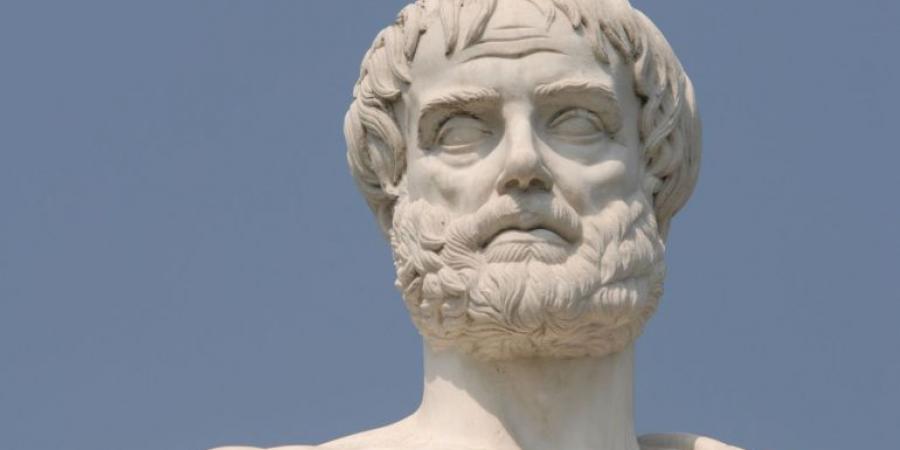

سيادة الدولة مفهوم يشير إلى السلطة العليا للدولة على إقليمها وقدرتها على حكم نفسها دون تدخل خارجي، ويُعد أساسا في القوانين الوطنية والدولية. تعود جذور المصطلح إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو، الذي تحدث عن "السلطة العليا للدولة"، فيما استخدمه لاحقا فلاسفة أمثال جان بودان وتوماس هوبز لتحديد السلطة المطلقة للدولة.

تطور مفهوم السيادة عبر التاريخ ليشمل السيادة الشعبية والوطنية، مع تعدد أشكالها بين سيادة تشريعية أو قضائية أو متعددة الجهات حسب النظام السياسي والقانوني بالدولة.

وتُجسد السيادة على الصعيد الدولي عبر السيطرة على الإقليم وتمثيل مصالح المواطنين والمشاركة في المحافل الدولية.

ما سيادة الدولة؟

كلمة سيادة في اللغة العربية مصدر من الفعل ساد، وتعني رفعة القدر والمكانة وشرف المنزل، ويقال فلان سيد قومه أي كبيرهم وذو منزلة فيهم، وهو مفهوم يدل على الغلبة والقوة والمكانة.

وتعود فكرة السيادة إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو (384-322 قبل الميلاد)، والذي تحدث عن "السلطة العليا للدولة"، وبعده تناقل الفكرة نفسها الفلاسفة الرومان ورجال القانون.

وتشير سيادة الدولة إلى مبدأ أن للدولة السلطة العليا على إقليمها، والقدرة على حكم نفسها دون تدخل من أي جهات خارجية. ويُعد هذا المفهوم أساسيا في القوانين الوطنية والدولية، إذ يؤكد حق الدولة في تقرير مصيرها.

واستخدم الفيلسوف والمفكر السياسي الفرنسي جان بودان مصطلح السيادة في كتابه الشهير "الجمهورية"، وقصد به "السلطة المطلقة للدولة المرتكزة على المواطنين والرعايا، وهي سلطة لا تقيدها القوانين".

أما القاضي الهولندي هوغو غروتيوس، فعرف السيادة بأنها "السلطة السياسية العليا الموكلة إلى شخص لا يخضع لأي سلطة أخرى، ولا يمكن انتهاك إرادته".

وأشار الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام إلى العلاقة الوثيقة بين الفردية وسيادة الدولة في إطار ما سماه "فلسفة المنفعة"، ويرى أن "هناك سيادة غير محدودة للدولة تمكنها من سن القوانين لتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس".

أما الفيلسوف البريطاني جون أوستن، فيقول إنه "إذا وجدت سلطة محددة في مجتمع معين، لا تخضع لأي سلطة أخرى، ولكنها تحظى بولاء عام من جميع أفراد ذلك المجتمع، فإن هذه السلطة العليا تسمى سيادة، ويعتبر المجتمع الذي يمتلك تلك السيادة مجتمعا سياسيا مستقلا".

السياق التاريخي

في القرن الـ16، استخدم الفيلسوف الفرنسي جان بودان مفهوم السيادة الجديد لتعزيز سلطة الملك الفرنسي على الأمراء الإقطاعيين المتمردين، الذين كانوا يملكون الأراضي والسلطة على الفلاحيين، مما سهل الانتقال من النظام الإقطاعي إلى الوطنية.

إعلان

أما المفكر الذي ساهم أكثر في منح المصطلح معنى حديثا فهو الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز (1588-1679)، الذي جادل بأن في كل دولة حقيقية يجب أن يكون هناك شخص أو هيئة تمتلك السلطة المطلقة والقصوى لإصدار القوانين، وأن تقسيم هذه السلطة يعني بالأساس تدمير وحدة الدولة.

نظريات الفيلسوفين جون لوك وجان جاك روسو، التي ترى أن الدولة مبنية على عقد رسمي أو غير رسمي بين المواطنين، أي عقد اجتماعي يمنح فيه المواطنون الحكومة السلطات اللازمة للحماية المشتركة، قادت هي الأخرى إلى تطوير مبدأ "السيادة الشعبية" الذي تجلى في إعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية عام 1776.

أُضيف بعد ذلك بُعد آخر إلى هذا المفهوم عبر نص في الدستور الفرنسي عام 1791 جاء فيه أن "السيادة واحدة غير قابلة للتجزئة والتنازل والتقادم، وهي ملك للأمة ولا يمكن لأي جماعة أن تنتزع السيادة لنفسها، ولا يمكن لأي فرد أن يدعيها لنفسه".

وفي القرن الـ19، طور الفيلسوف جون أوستن هذا المفهوم عبر دراسة من يمارس السيادة باسم الشعب أو باسم الدولة، فاستنتج أن السيادة تُمنح لبرلمان الأمة.

واعتبر أوستن أن البرلمان هيئة عليا تُصدر القوانين الملزمة للجميع، لكنها نفسها غير ملزمة بهذه القوانين، ويمكنها تعديلها متى شاءت. ومع ذلك كان هذا الوصف ينطبق فقط على نظام حكومي محدد، مثل النظام الذي ساد في بريطانيا في القرن الـ19.

لكن فكرة أوستن حول السيادة التشريعية لم تتناسب تماما مع الوضع الأميركي، إذ إن دستور الولايات المتحدة لم يمنح الهيئة التشريعية الوطنية (الكونغرس) السلطة العليا، بل فرض عليها قيودا مهمة.

وتعقد الوضع أكثر عندما أكدت المحكمة العليا الأميركية، في قضية ويليام ماربيري وجيمس ماديسون عام 1803، حقها في إعلان قوانين غير دستورية عبر إجراء يعرف باسم "المراجعة القضائية".

ورغم أن هذا التطور لم يؤد إلى "السيادة القضائية"، فإنه بدا وكأنه يضع السلطة السيادية في الوثيقة الأساسية نفسها، أي الدستور.

وشهد القرن الـ20 تحديا آخر لمبدأ سيادة الدولة في الفكر السياسي، على أيدي علماء السياسة مثل ليون دوغوي وهوغو كرابي وهارولد لاسكي، الذين طوروا نظرية "السيادة التعددية"، التي "تمارسها مجموعات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية مختلفة تهيمن على حكومة كل دولة".

وبحسب هذه النظرية، فإن السيادة في كل مجتمع ليست مستقرة في هيئة محددة، بل تنتقل باستمرار من مجموعة إلى أخرى أو من تحالف مجموعات إلى آخر.

وترى النظرية التعددية أن الدولة ليست سوى أحد الأمثلة العديدة على التضامن الاجتماعي، وليس لها سلطة خاصة تميزها عن باقي مكونات المجتمع.

السيادة والقانون الدولي

فيما يتعلق بالقانون الدولي، فإن السيادة تشير إلى الشخصية القانونية للدولة. وتتجلى سيادة الدولة في 3 أشكال:

الأول: عبر السيطرة القانونية على الإقليم والمياه الإقليمية والمجال الوطني والسلطة القانونية لاستبعاد الدول الأخرى من هذه المجالات.

إعلان

الثاني: عبر السلطة القانونية لتمثيل مطالب ومصالح المواطنين أمام الدول الأخرى.

الثالث: عبر تمثيل الدولة في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية.

وتعود النظريات المتعلقة بسيادة الدولة في القانون الدولي إلى معاهدة سلام وستفاليا عام 1648، التي أنهت حربا استمرت 30 عاما في أوروبا. وعبر هذه المعاهدة، ظهرت الدولة القومية باعتبارها المؤسسة المهيمنة في العلاقات الدولية، لتحل محل النموذج الوسيط الذي كانت فيه الشخصيات الدينية هي صاحبة السلطة والسيطرة.

وفي القرن الـ21، واجهت سيادة الدولة العديد من التحديات التي تهدد النظام العالمي، إذ ثبت أن بعض الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين عبر الحدود الوطنية أقوى أو أكثر تأثيرا في بعض الحالات من الدول نفسها.

وتشمل هذه الجهات الشركات متعددة الجنسيات والحركات الثقافية أو الدينية وغيرها. ومع ذلك، لا يمتلك هؤلاء الفاعلون أي وضع قانوني ضمن القانون الدولي.

سلامة الأراضي

يشير مصطلح سلامة الأراضي إلى المبدأ القائل إن للدولة الحق في الدفاع عن حدودها الإقليمية ضد العدوان الخارجي والحفاظ على سيادتها على أراضيها. ويُعد هذا المفهوم أساسيا لسيادة الدولة، إذ يضمن بقاء حدودها سليمة ومحترمة من الدول الأخرى.

وتُعد سلامة الأراضي جزءا لا يتجزأ من حوكمة الدولة، إذ تتيح لها ممارسة سلطتها وتنظيم شؤونها الداخلية ضمن نطاقها الجغرافي المحدد دون تدخل خارجي.

ويدعم هذا المبدأ الاستقرار السياسي وسيادة القانون، ويعزز من قدرة الدولة على سن القوانين وتنفيذها، كما أن انتهاك سلامة الأراضي يؤدي إلى نزاعات وصراعات دولية، تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وترتبط سلامة الأراضي بقدرة الدولة على التفاوض على المعاهدات والانخراط في الدبلوماسية، مما يُعزز مكانتها على الساحة الدولية.

0 تعليق